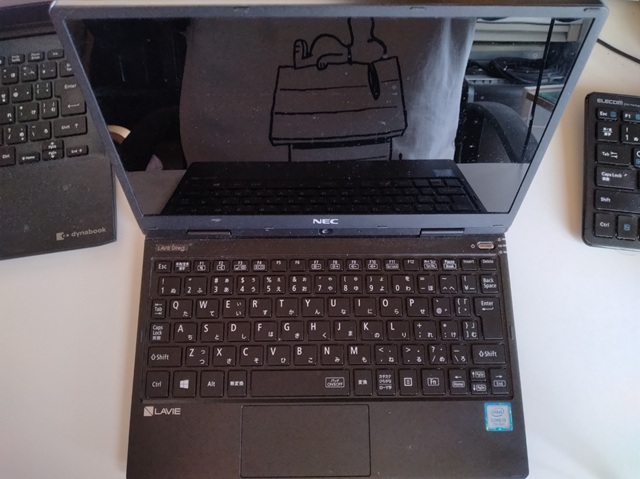

8年前に購入したポータブルのノートパソコンのメモリ容量を追加できないか調べるために、カバーを開けて確かめることにした。

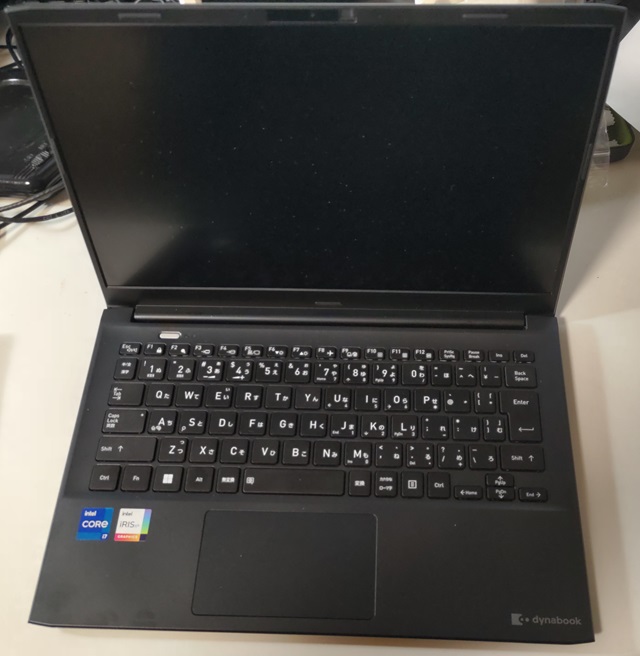

NEC製の LAVIE Direct NMという機種で、型番は PC-GN12S78GA である。

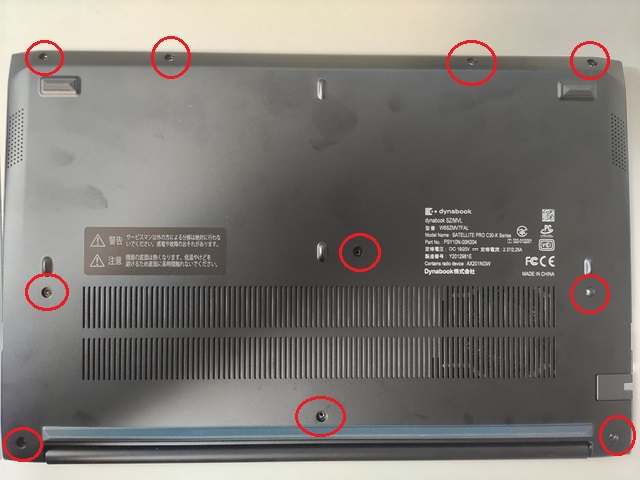

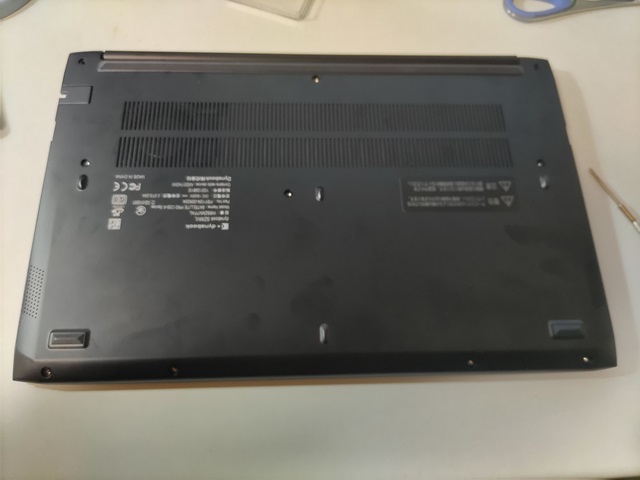

先ずは裏ブタのネジを外していく。

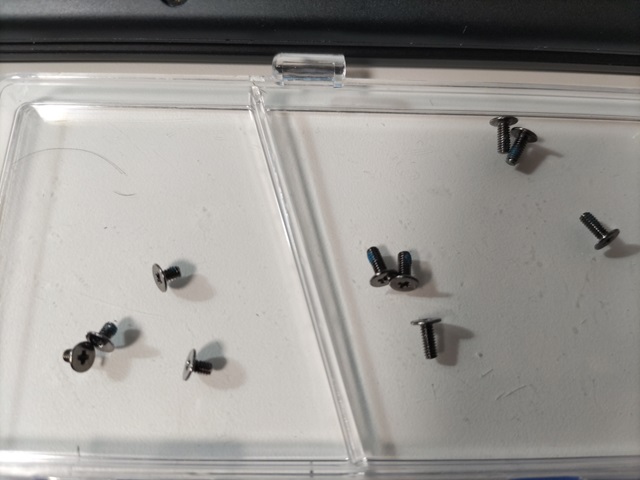

外したネジは無くさない様にトレイなどに入れて置くと良い。

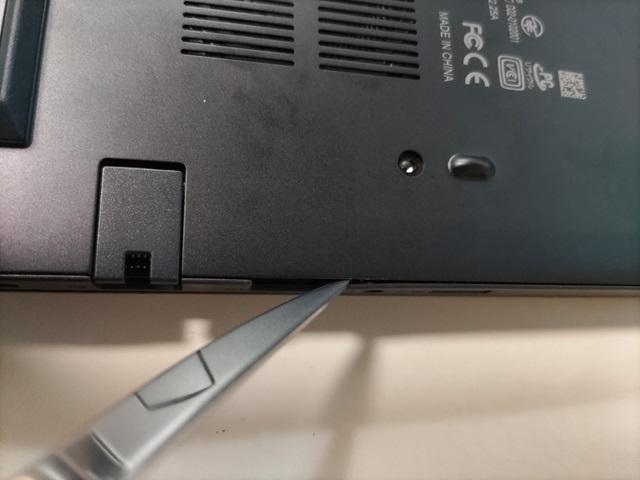

見えているネジを全部外しても蓋が開かないので、中央のゴム足をめくってみると、その下にもネジが有った。

めくったゴム足は後でまたつけるので大事にとっておく。

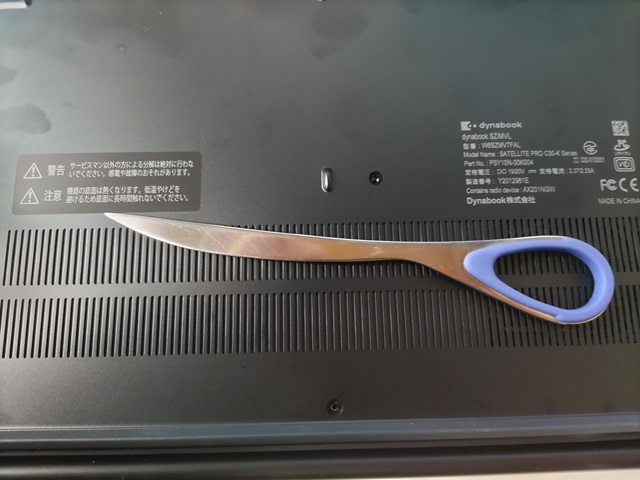

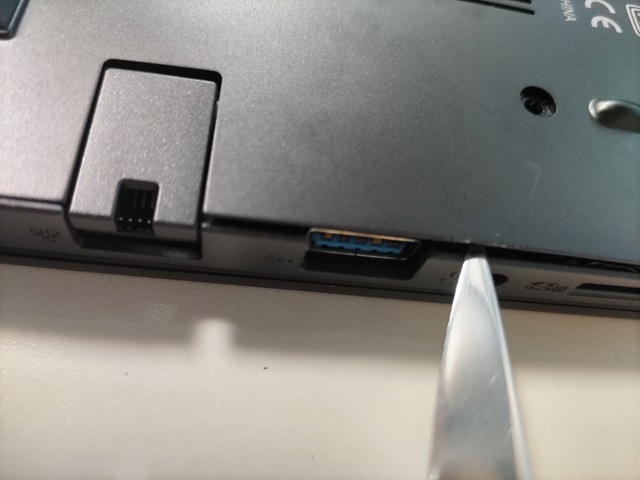

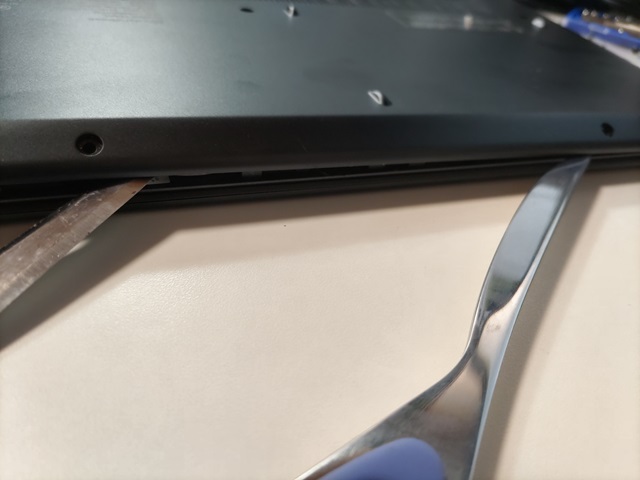

全部のネジを外したら、裏ブタと表のカバーの隙間にペーパーナイフのような薄いヘラのようなものを挿し込んで少しづつカバーを剥がしていく。

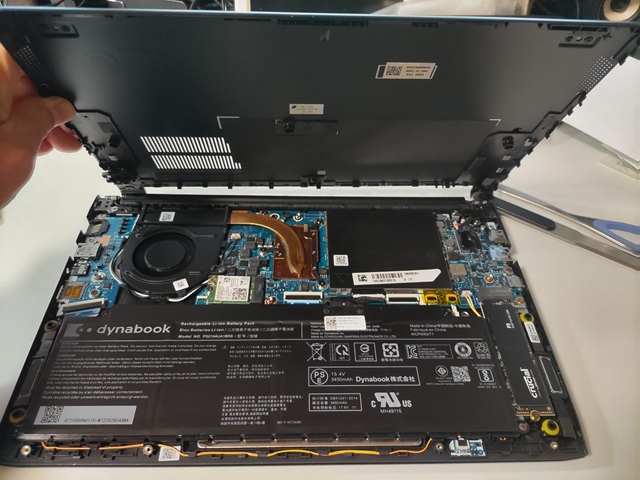

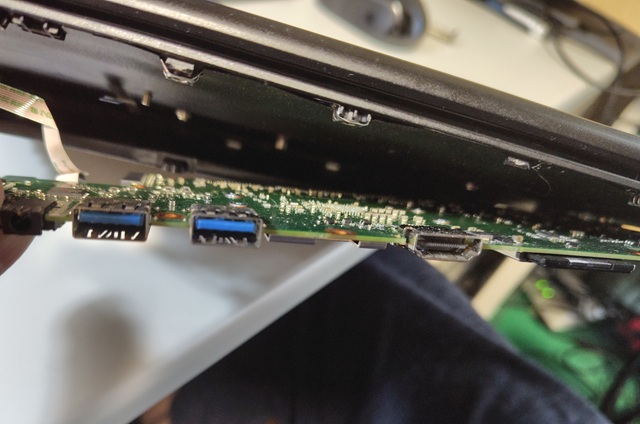

周囲を全て剥がし終わったところが下の写真である。

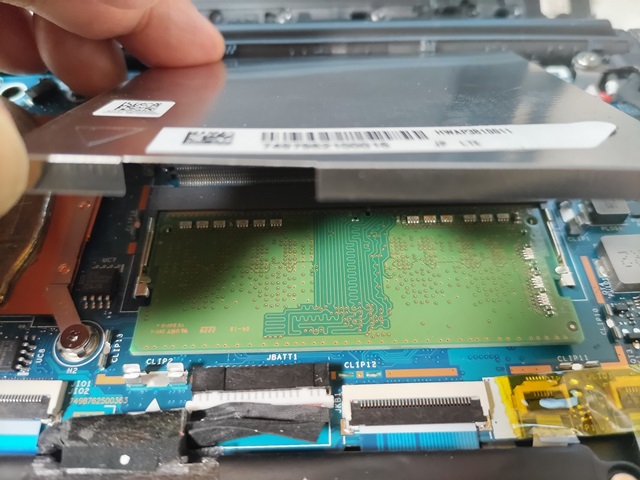

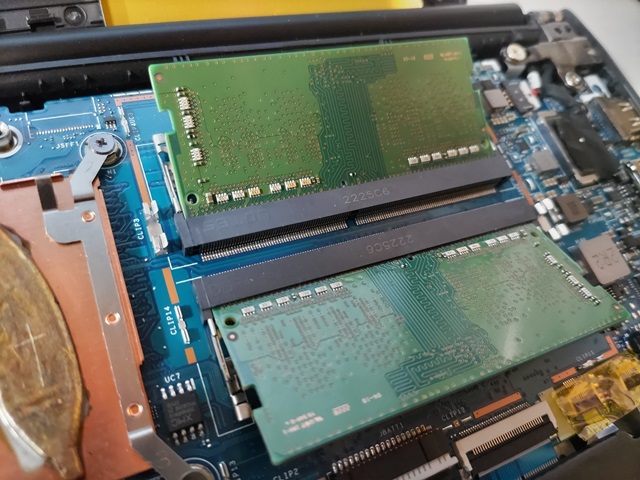

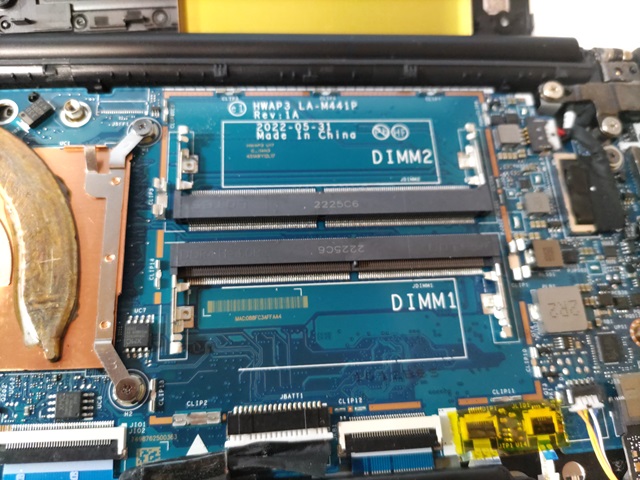

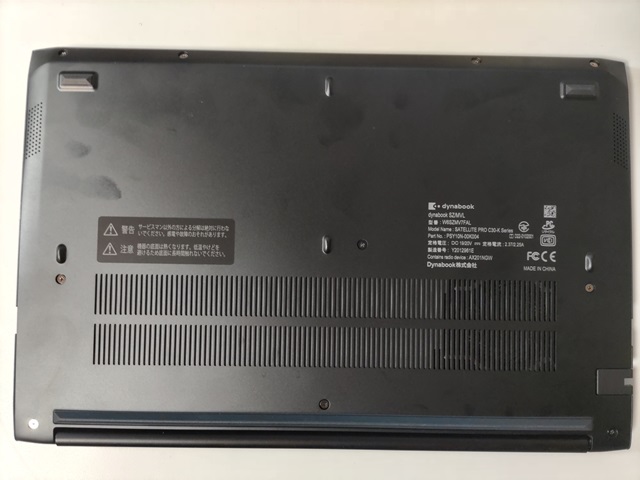

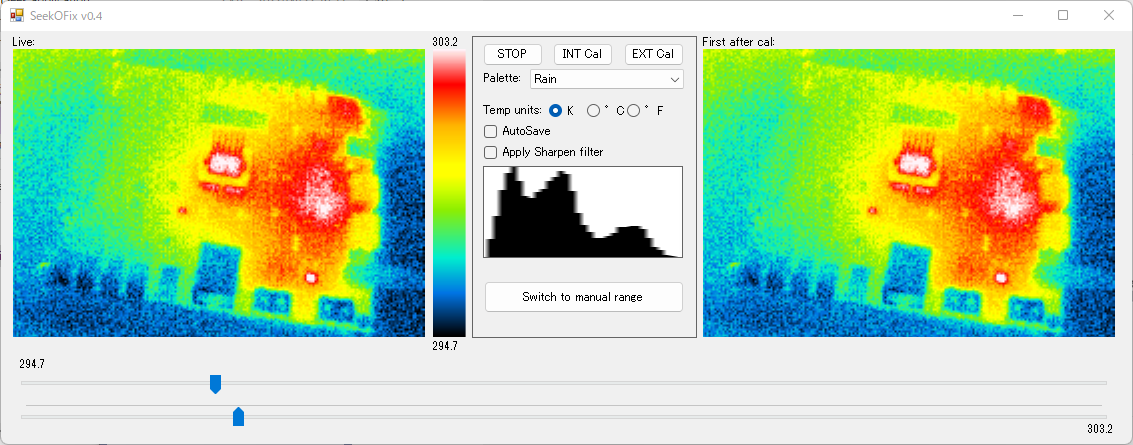

裏ブタを開けると下の写真のようになっている。

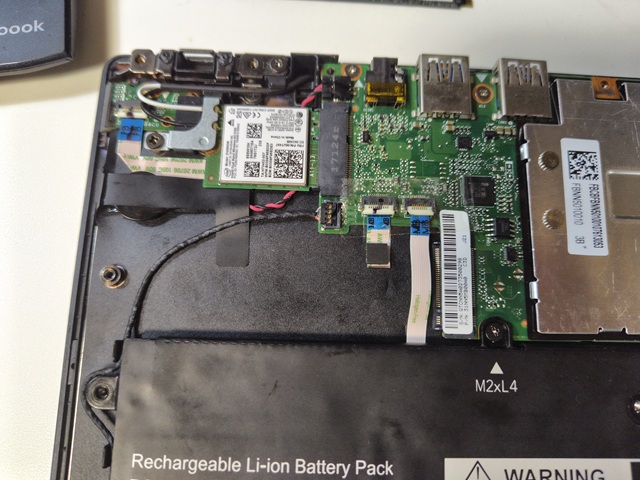

手前半分の黒い部分はバッテリーである。

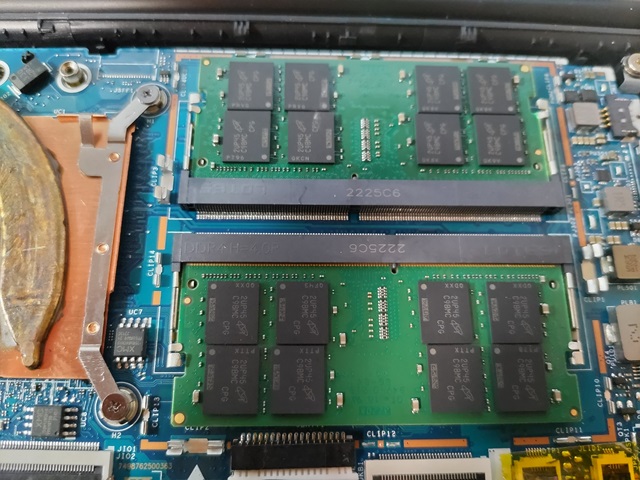

ざっと見て、バッテリーとSSDと無線LANモジュール、SDカードスロット等が確認できるが、メモリスロットが見当たらない。

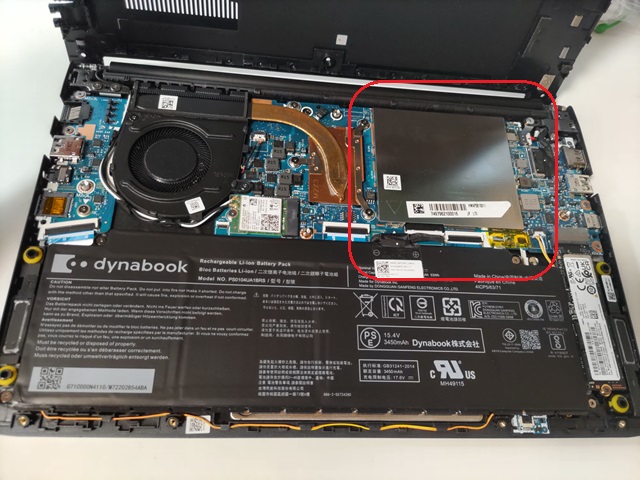

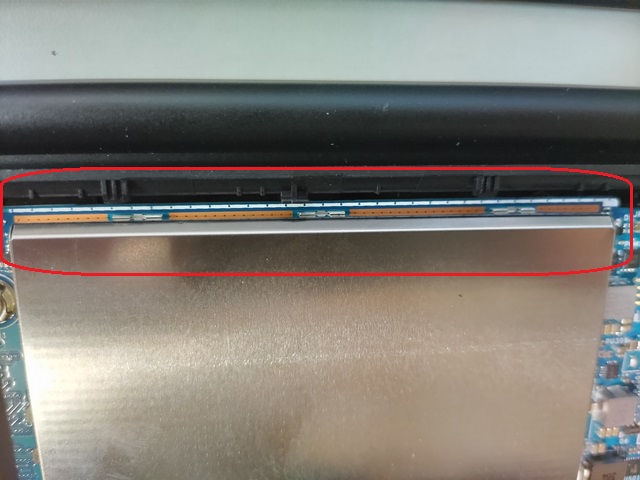

中央のカバーの下にあるのかと取り外しを試みたが、くっ付いていてはがれそうもないのであきらめた。

基板の裏面を覗いてみると、部品が付いているような様子は無いので、多分放熱板?の下にはCPUとメモリが基板に半田付けされているのかも知れない。

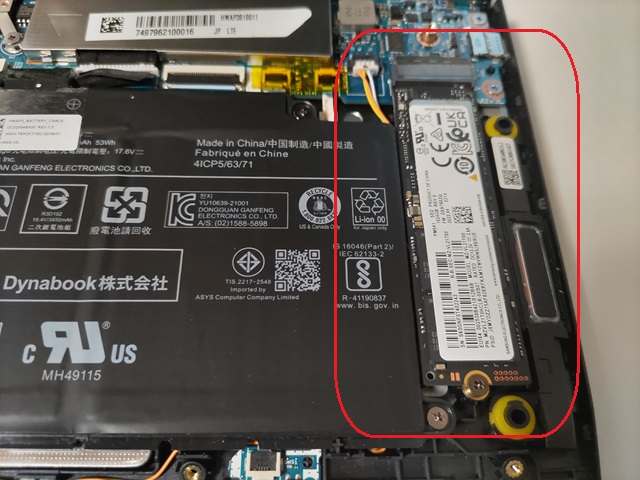

HDDは無くSSDが取り付けてあったが、これは購入直後に2TBのものに取り換えた記憶が有る。

SSDの下には何もないことを確認する。

結果として、メモリの増設は出来ないことが確認できた。

SSDの取り換えは可能であるが既に2TBのものに取り換えてあったので、これ以上の増設は無駄であるっ事が分かった。

この機種のCPUはWindows11に対応していないので、そろそろ新しいのに買い替える必要があるかも知れない。